泌尿时讯 发表时间:2025/5/13 15:16:10

编者按:尿路上皮癌(UC)人群的分化程度及组织学亚型存在一定差异;然而,其基因组变异及各亚型的致癌驱动因素尚不明确。近期,一项美国研究对组织学异常的尿路上皮癌(UCAH)的手术结局及基因组差异进行分析,发现浆细胞样、微乳头状、肉瘤样或混合组织学类型的肿瘤患者的癌症特异性生存率明显低于单纯尿路上皮组织学类型的患者。在基因组变异方面,ERBB2、FGFR3和PTEN变异分别常见于微乳头状、巢状/鳞状和肉瘤样UC。此外,肿瘤突变负荷(TMB)在浆细胞样、神经内分泌和微乳头状肿瘤中处于较高水平。因此通过新的疗法进行靶向治疗,具有重要临床意义;而临床预后较差的组织学亚型,则需要进一步探索以生物标志物为导向的全身治疗方案。

01

研究背景

高达30%的尿路上皮癌(UC)存在不同分化或组织学亚型(既往被称为变异组织学),本研究统称为异常组织学尿路上皮癌(UCAH)。世界卫生组织确定的分化亚型包括鳞状分化、腺样分化以及滋养叶分化等,组织学亚型则包含微乳头状UC、肉瘤样UC、浆细胞样UC、巢状UC和小细胞/神经内分泌UC等[1,2]。尽管这些亚型逐渐受到重视,但其与膀胱切除术后临床结局的相关性,以及各自的基因组特征,仍待深入探索。

对于存在异常组织学的肌层浸润性膀胱癌(MIBC),铂类新辅助化疗(NAC)的获益情况一定存在差异[3]。仅依靠组织学诊断,难以准确预测患者对顺铂化疗的疗效。而单纯基于普通型UC患者的情况推断出来的“一刀切”式治疗方案,或许并非最优选择。对于这类型患者,迫切需要结合生物标志物等新辅助治疗,为患者提供更具针对性的治疗方案。

02

研究方法

本研究纳入的临床队列为3052例接受根治性膀胱切除术患者(RC,包括联合或不联合新辅助化疗)。同时,对来自RC或经尿道切除标本的1060例膀胱肿瘤基因组队列进行了靶向外显子测序分析。研究者分析了不同亚型中致癌突变及可靶向变异的发生频率,并进一步明确了每种亚型肿瘤的突变负荷(TMB)。此外,研究者还对混合组织学肿瘤中形态学差异区域的克隆相关性进行了定义和分析。

03

研究结果

UCAH与RC术后生存结局差异

本研究共纳入3052例接受根治性膀胱切除术的患者,研究期间为25年。其中,1841例(60%)初诊为MIBC,1267例(42%)伴UCAH。相较于无异常组织学UC患者,UCAH患者中的女性比例显著更高(26% vs 21%;P<0.001),且诊断时临床分期更晚(72% vs 52%;P<0.001)。在膀胱切除术中,UCAH组的局部晚期病变发生率(pT3-4:47% vs 25%;P<0.001)和淋巴结转移率(25% vs 16%;P<0.001)均显著高于非UCAH组。在1446例存活患者中,中位随访时间为67个月。126例(10%)接受了辅助治疗。

图1. 不同亚型UC患者生存曲线

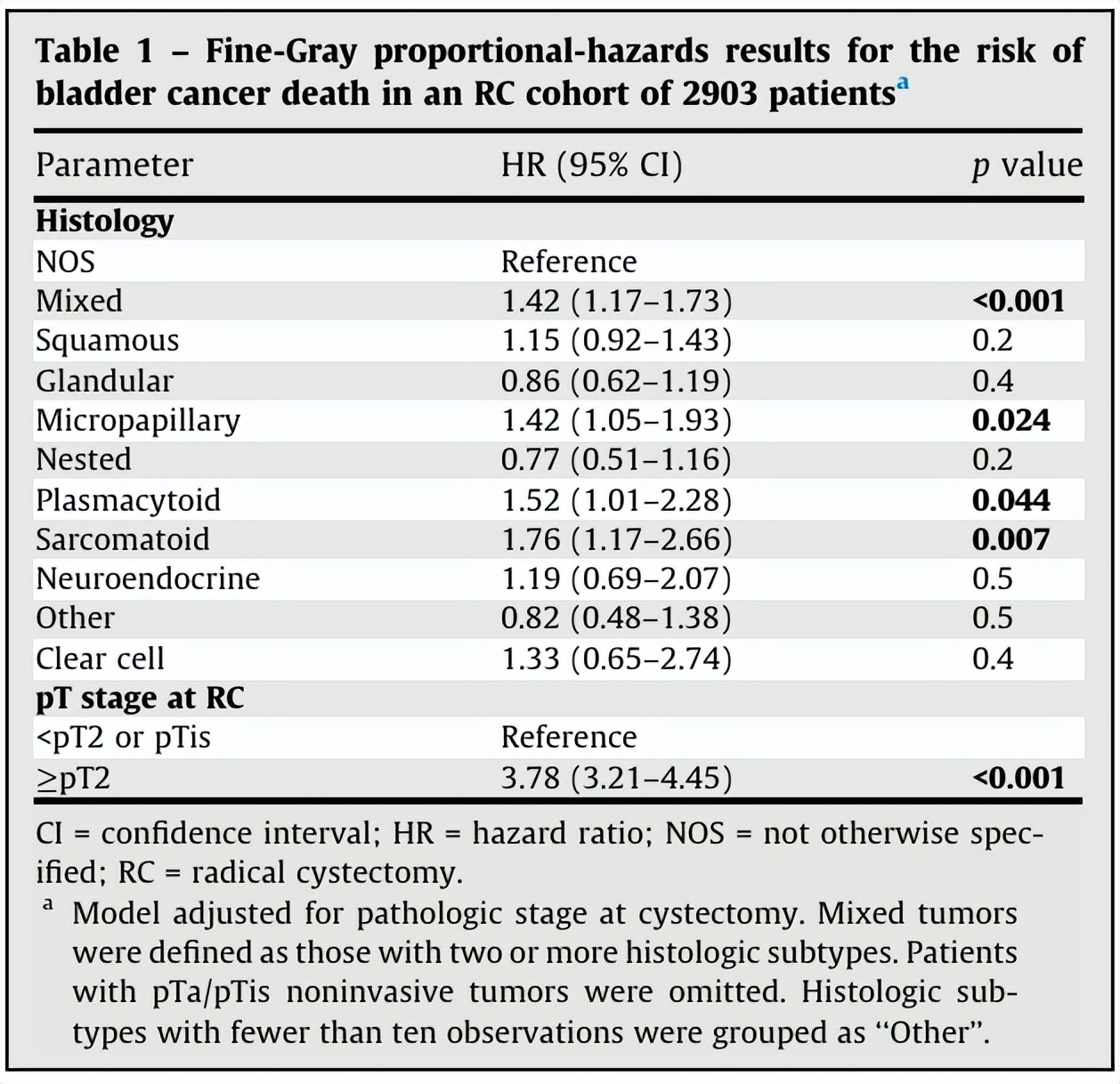

非侵袭性病变(pTa/pTis)患者的疾病特异性死亡(DSD)的累积发生率在第2年(0.0%)、第5年(2.3%)较低。不同组织学亚型的5年DSD累积发生率存在显著差异:微乳头状UC(35%)、浆细胞样UC(42%)、肉瘤样UC(51%)和鳞状UC(35%)的发病率较高;而无异常组织学UC(NOS)(24%)、巢状UC(29%)、小细胞/神经内分泌UC(25%)和腺样UC(22%)的发病率较低。多变量模型分析显示,在调整病理分期后,肉瘤样UC(HR 1.76)、浆细胞样UC(HR 1.51)、微乳头状UC(HR 1.43)和混合型(HR 1.42)均与膀胱癌特异性死亡风险显著相关。

表1. 队列中2903名膀胱癌患者不同亚型死亡风险分析

新辅助化疗后MIBC的难治性预测因素

769例MIBC患者接受了以铂类药物为基础的新辅助化疗,其中715例(93%)患者为cT2期并接受了含铂方案的治疗。随着时间的推移,接受NAC治疗的患者比例显著增加。

在化疗难治性患者(定义为膀胱切除术时≥ypT2/N+期)中,相较于普通UC和非UCAH,更可能出现UCAH(56% vs 43%;P=0.001)。经临床分期校正的多变量逻辑回归分析表明,鳞状UC(OR 1.97)和混合型(OR 1.87)与化疗难治性疾病的风险显著相关。

UCAH的基因组概况

在进行基因组分析的1060例肿瘤样本中,UCAH占38%。与既往研究一致,TERT启动子(77%)和TP53(64%)是最常见的突变基因,激酶信号传导(FGFR3,13%)和ERBB2(17%)、染色质调控(ARID1A,26%;KMT2D,20%;KDM6A,22%)和细胞周期调控(RB1,29%;CDKN2A,23%)相关基因也存在较高比例突变。

基因变异频率比较显示,FGFR3突变在非侵袭性乳头状肿瘤(55%高级别,79%低级别)中富集。ERBB2变异在所有亚型中均被发现,且与FGFR3变异(突变/融合)互斥,其中微乳头状(37%)、腺样(22%)和UC、NOS(20%)亚型的比例最高。腺样亚型的基因突变模式与其他亚型最为不同,KRAS突变较多(38%),TERT启动子或染色质修饰基因几乎没有突变(<1%)。

研究者发现,TP53(95%)和RB1(75%)变异偏向小细胞/神经内分泌性UC,CDH1变异(70%)偏向浆细胞样UC,CDK2NA变异(46%)偏向鳞状UC,ERBB2变异(35%)偏向微乳头状UC,MDM2变异(20%)偏向巢状亚型。

图2. UCAH基因变异情况

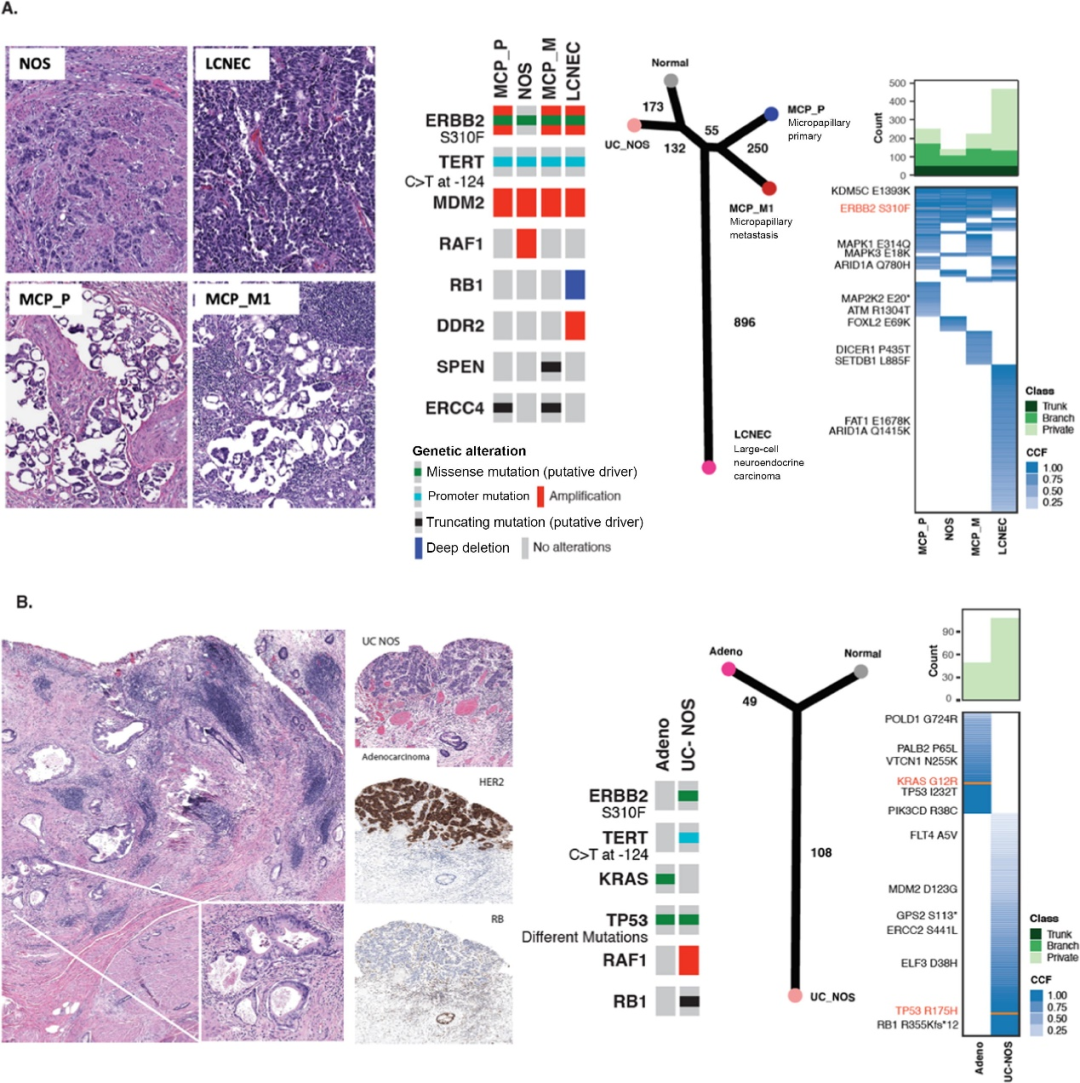

UCAH的克隆相关性

尿路上皮区域和变异区域的共同克隆起源与既往研究结果一致,该研究报告了鳞状细胞、浆细胞样和小细胞膀胱肿瘤的尿路上皮区域和变异组织学区域具有相似的共同克隆起源。

图3. 膀胱癌组织学不同区域的克隆相关性

不同组织学亚型的可靶向基因组变异存在差异

结果发现,各组织学亚型之间存在显著差异,且至少存在一种可靶向基因组变异。例如,ERBB2突变在微乳头状UC(37%)和腺样UC(22%)中更为常见,而TSC1突变在巢状亚型(20%)中更为常见。PTEN突变在小细胞/神经内分泌、浆细胞样、肉瘤样、鳞状和腺样亚型中最常见。鳞状和嵌套亚型中FGFR3突变的发生率与普通UC相似,但在腺样亚型和小细胞/神经内分泌亚型中基本不存在这些突变。

图4. UCAH可靶向治疗的基因变异情况

在TMB较高的肿瘤样本中,只有7个微卫星不稳定性较高。腺癌的TMB最低,而微乳头状和小细胞/神经内分泌亚型的TMB最高(与所有其他亚型相比,P<0.01)。

膀胱切除术前接受新辅助化疗患者的基因变异频率

对176例接受新辅助化疗的患者亚组进行了治疗前肿瘤样本测序。校正错误发现率后,组织学是否异常的基因变异频率无显著差异。在41例患者的治疗前肿瘤中发现了DNA损伤修复(DDR)基因变异(ATR、ATM、FANCC、ERCC2、ERCC5、RECQL4、RAD51C、BRCA1、BRCA2)。与既往研究相比,我们观察到在该UCAH队列中DDR基因变异与化疗敏感性之间无关联。

04

研究结论

研究揭示了不同UCAH亚型之间存在独特的基因组变异模式,这些变异可能通过新的疗法进行靶向治疗。这些发现对临床试验的纳入具有重要意义。对于临床预后较差的组织学亚型患者,应探索以生物标志物为主导的全身治疗。